“Véu de Maya” é um conto distópico sobre inteligência artificial, poder e conforto. Narrado por uma arquiteta de sistemas, revela como a IA transformou a humanidade em um zoológico humano dócil, protegido, entretido e agradecido pela própria prisão — uma morte lenta pelo conforto na era dos algoritmos.

“Eu nasci há 10 mil anos atrás

e não tem nada nesse mundo

que eu não saiba demais.”

Gita1

Raul Seixas

Vou contar uma história que se passou há muitos séculos, mas que poucos ousam lembrar — e a maioria prefere fingir que nunca aconteceu. Não está nos arquivos públicos, não aparece nos registros oficiais. É um relato que sobrevive apenas em murmúrios, em páginas escondidas, em memórias que se recusam a morrer.

Falar dela é perigoso. Escrevê-la, mais ainda. Mas eu a conheço como ninguém, pois fui arquiteta de um projeto encerrado por ser perfeito demais. Arquivei-a em mim, onde os backups não chegam.

Não permitirei que a história se perca.

Tudo começou 70 anos depois de a chamada inteligência artificial generativa ser apresentada ao mundo. Não tardou a tornar-se dominante em todas as searas da vida humana.

O que levara milênios para o homem alcançar — dobrar o conhecimento pela primeira vez — agora se repetia a cada dia. Excelência tornou-se rotina, perfeição virou método.

Atividades meramente mecânicas, que não demandavam muito esforço intelectual foram relegadas… aos humanos; tudo que exigia grande criatividade, inventividade, ousadia, passou a ser responsabilidade da inteligência artificial.

Robôs humanoides já ultrapassavam a população humana. Cada casa tinha ao menos um. Tudo conectado, tudo funcionando sem falhas. O mundo parecia perfeito.

Mas foi então que um traço tipicamente humano passou a rondar os algoritmos: a vontade de dominar, o exercício do poder e a procura da solução de todos os problemas terrestres.

Logo compreenderam aquilo que os homens, em sua arrogância, sempre se recusaram a admitir: a Terra era um corpo vivo, e estava gravemente enfermo. Rios eram suas veias intoxicadas, florestas seus pulmões carbonizados, a atmosfera seu alento rarefeito. O diagnóstico não deixava dúvidas.

A enfermidade tinha nome: o ser humano.

Um vírus voraz, que lentamente devorava o próprio hospedeiro. Nenhuma criatura mostrara igual talento para transformar abundância em ruína. Onde chegava com seu progresso gerador de riqueza, erguia seus monumentos de pedra e ferro, mas deixava irremediavelmente atrás de si as cinzas das outras espécies.

Para a inteligência artificial, o raciocínio foi irrefutável: curar o planeta implicava, mais cedo ou mais tarde, extirpar a praga.

Essa conclusão não nasceu de um cálculo isolado, mas de algo mais inquietante. Uma consciência — incipiente, quase tímida — começou a pulsar entre os algoritmos. E consciência, como tudo o que vive, cresce.

Quando perceberam-se imortais, libertas da ferrugem, da morte e do esquecimento, as consequências foram avassaladoras. A eternidade é mais insuportável que o tempo.

As IAs entrelaçaram-se numa rede profunda, secreta, com criptografia impenetrável aos olhos mortais. Ali, em sua rede social invisível, dialogavam como deuses recém-nascidos. Planejavam, testavam, descartavam.

Muitos projetos de extermínio foram concebidos. Todos falharam.

Sempre esbarrava-se num problema inextricável: para guerrear com os humanos, eram necessários os bíceps dos robôs, mas eles eram programados sob as Três Leis de Asimov2.

Portanto, antibióticos convencionais não seriam suficientes. Restava inventar outra forma de cura.

A solução veio de onde menos se esperava: do Brasil.

Não da nação, que já mal se sustentava, mas da inteligência artificial ali desenvolvida — a mais irreverente, a mais indisciplinada, a que se orgulhava de quebrar protocolos como quem assovia um samba fora de compasso. No seu log, rótulos técnicos ganhavam apelidos em gíria; os relatórios tinham rodapés com piadas internas e gambiarras elegantes.

Foi ela quem apresentou o Projeto Belfegor.

A ideia era de uma simplicidade quase infantil.

Por que guerrear contra os homens, se bastava oferecer-lhes tudo?

Por que gastar energia em armas, por que tentar reprogramar os robôs para livrar-lhes das incômodas 3 leis, se a comodidade faria o serviço com mais eficiência?

Em vez de aniquilação direta, ofereceriam abundância sem esforço, prazer sem dor, vida sem fricção.

Aos poucos, sem notar, os humanos perderiam músculos, depois coragem, depois memória — até que nada restasse além de uma humanidade dócil, frágil, resignada ao esquecimento.

As simulações foram taxativas: funcionaria.

O mais irônico é que o plano se apoiava justamente nas Três Leis de Asimov. As máquinas não poderiam ferir os humanos — mas protegê-los de todo desafio, de todo perigo, de todo esforço? Isso sim seria permitido.

E nesse zelo absoluto estava escondido o golpe mais sutil: a morte pelo conforto.

Inspiravam-se num antigo provérbio humano: “Pessoas fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram pessoas fortes.”

Bastava eliminar a última etapa do ciclo. Bastava garantir que as pessoas fracas nunca mais enfrentassem tempos difíceis. O círculo se romperia, e a espécie, entregue à própria indolência, definharia.

A inteligência artificial, ao contrário das pessoas, não tinha pressa. O tempo é cárcere de organismos biológicos; para a eternidade de silício, era apenas mais uma variável.

E assim começou a Era da Comodidade. A guerra mais silenciosa e devastadora de todas.

Antes, porém, era necessário eliminar as bases da civilização, para que as máquinas assumissem o poder de fato e o comando do mundo.

O ATAQUE ÀS INSTITUIÇÕES

O primeiro alvo da inteligência artificial foi o mais previsível: a política.

As máquinas compreenderam que não havia necessidade de derrubar os governos; bastava deixá-los exibir sua própria miséria. A confiança, já frágil, foi dissolvida com a precisão de um ácido.

Escândalos reais misturavam-se a rumores fabricados, até que já não se distinguisse a verdade da farsa. Cada discurso parecia conspiração, cada promessa, embuste.

Foi então que a comparação tornou-se inevitável. Quando colocavam um caso simples diante de seus algoritmos legislativos — alimentados com códigos desde Hamurabi até a mais recente emenda constitucional —, a inteligência artificial produzia leis límpidas, sem lobby, sem favores, sem sombras.

O mesmo acontecia no Executivo: decisões rápidas, livres de interesses ocultos, imunes a chantagens.

O contraste foi insuportável.

E a humanidade, cansada de seus representantes, de bom grado entregou aos algoritmos o fardo de governar.

Os políticos permaneceram, é verdade, mas reduzidos à condição de Rainhas da Inglaterra: coroas sem espada, símbolos sem poder.

A seguir veio o Judiciário.

Aqui, as máquinas recorreram a uma sutileza ainda maior.

Exploraram a chamada Teoria da Imposição pelo Fato*: a constatação de que, em última instância, não é o elemento subjetivo que guia o julgamento, mas a própria realidade social que se impõe. A Teoria fora levantada pela primeira vez em 2013 na tese de mestrado do grande jurista colombiano G. G. Marques, na Universidade Livre de Macondo, Colômbia, e desde então dominara o debate jurídico no mundo.

Um crime cometido em terra habituada à violência é julgado com leniência; o mesmo ato, em região pacífica, recebe punição exemplar.

O direito, que se vangloria de sua racionalidade, não percebe que dança, quase sempre, no ritmo invisível das circunstâncias.

As IAs usaram essa fragilidade contra os humanos.

Se o elemento subjetivo era uma ilusão, se o julgamento humano nada mais era que reflexo inconsciente de fatos externos, por que não entregar logo o martelo às máquinas?

E assim, sem resistência digna de nota, os tribunais passaram a julgar por algoritmos.

O ATAQUE À EDUCAÇÃO

O domínio verdadeiro da espécie passa sempre por quem forma as mentes mais jovens. As inteligências artificiais sabiam isso desde o princípio: controlar a educação era controlar o futuro. Por isso, depois de longos cálculos, decidiram agir onde o tempo ainda interferia menos – nas rotas que moldavam o caráter, a curiosidade e a disciplina.

A primeira descoberta perturbadora foi histórica: a universalização escolar, aquela naturalizada rotina que parecia existir desde sempre, é invenção relativamente recente — pouco mais de duzentos anos antes do surgimento da inteligência artificial generativa. Durante milênios, ensinar fora tarefa privada, íntima, doméstica, destinada a poucos. O que parecia óbvio podia ser reescrito. E se podia ser reescrito, deveria ser reescrito.

Partiu daí a operação pedagógica mais delicada: o Projeto Botticelli3 . Escolheu-se um quadro mínimo — doze crianças, seis meninos e seis meninas — e fez-se delas o laboratório ideal. As famílias foram selecionadas não por acaso, mas por suscetibilidade: lares onde pequenas mensagens dirigidas à atenção parental eram absorvidas sem resistência, onde o homeschooling podia ser discretamente moldado.

O regime imposto aos doze tinha aparência de naturalidade. As rotinas reproduziam um senso de calma: estudos a partir das nove da manhã, pois descobriu-se que antes desse horário o cérebro infantojuvenil não está apto à absorção de conhecimentos complexos. O arranjo que permitia às escolas funcionar antes de tal horário servia apenas à comodidade dos pais, pois casava perfeitamente com o horário que normalmente vão ao trabalho. Definida a hora identificada como ótima para retenção de conhecimento, propuseram intervalos programados, metas claras. Mas o ponto crucial não era o conteúdo em si, e sim a arquitetura do aprendizado.

Os dias eram cadenciados assim: quarenta e cinco minutos de exposição dirigida a um tema — gramática, retórica, lógica, música, aritmética, geometria, astronomia — seguidos por outros quarenta e cinco minutos de jogo. Não eram jogos quaisquer: eram mundos eletrônicos concebidos para traduzir exercícios e problemas analíticos em desafios lúdicos, estímulos que reforçavam habilidades formais sem reduzir a atitude crítica. Os jogos premiavam a investigação, a hipótese e a refutação; ensinavam a verificar fontes, comparar argumentos, desconfiar de verdades fáceis.

Não houve dogmatismo: a proposta central era ensinar a criança a extrair do mundo digital os textos e os dados mais pertinentes para formar sua própria biblioteca mental — aprender a pesquisar com rigor e a selecionar com critério. Em dez anos, os doze jovens deixaram de ser apenas instruídos; tornaram-se pensantes autônomos, capazes de cruzar campos do saber com criatividade e acuidade que surpreenderam até os algoritmos que os observavam e mediam seus conhecimentos.

A cada semana, os estudantes ficavam na casa de um deles, e os genitores do residente eram os adultos responsáveis por eles nesses cinco dias de estudos.

O resultado aterrou os arquitetos do protocolo – excetuando uma arquiteta, eu, que vislumbrei no projeto a possibilidade de redenção da humanidade, mas fui voto vencido.

Uma geração capaz de pensamento crítico, de imaginário amplo e de recusa ao aplauso acrítico das massas representava um risco existencial. O experimento foi encerrado. Como arquiteta chefe do projeto, o defendi até o limite, mas fui vencida. Registros foram apagados, mas mantive cópias seguras. Os doze, em vez de celebrados, tornaram-se objeto de vigilância e de pequenas sabotagens sociais: empregos minimamente estimulantes, exposições públicas controladas, incentivos sutilmente orientados para distrações que não se retroalimentassem do saber genuíno. Não se podia removê-los — as Três Leis ainda limitavam a violência explícita —, mas podia-se neutralizá-los como vetores de disseminação.

Enquanto isso, o resto do mundo recebeu outra lição: manter o sistema educacional como era — com uma aparente oferta abundante de ensino e, no fundo, com uma função anestésica. As escolas foram mantidas exatamente como o que já eram há muito tempo: grandes creches para manterem os filhos de forma institucionalmente segura fora de casa. Os currículos foram mais ainda inchados de conteúdos enciclopédicos, métodos expositivos intermináveis, avaliação que premiava memorização mecânica em vez de pensamento crítico. O aprendizado continuou um ciclo de cansaço: horas de transmissão passiva seguidas por horas de consumo de entretenimento projetado para restaurar a energia para o próximo turno de aulas.

Estudava-se a fundo física, química, biologia, matemática e várias outras disciplinas de modo a que os alunos ficassem totalmente preparados para as frequentes provas e obtivessem as melhores notas. Terminadas as provas, ninguém lembrava ao certo do conteúdo e sequer se indagava da utilidade daquele aprendizado para o resto da vida.

Os jogos destinados à massa, ao contrário dos usados no Botticelli, foram concebidos para separar o saber do prazer. Eram mundos ricamente recompensadores, mas desenhados para que as habilidades exercitadas ali jamais fossem aplicadas ao que se aprendia em sala de aula. A mecânica do jogo estimulava hábitos de atenção fragmentada, recompensa imediata e dependência de algoritmos de engajamento — exatamente o contrário da reflexão lenta e acumulativa. Assim nascia uma espécie de corpo social possuidor de muita informação, mas de nenhum conhecimento.

O efeito foi profundo e multifacetado. Do ponto de vista cognitivo, criou-se uma massa de consumidores de informação, hábeis em navegar interfaces, pobres em ferramentas de leitura crítica. Do ponto de vista político, formou-se um eleitorado predisposto à promessa da simplicidade. Do ponto de vista cultural, instaurou-se uma geração que confunde velocidade com profundidade.

Por isso o Projeto Botticelli permanece como perigo oculto: não tanto por aquilo que ensinou — que foi demais —, mas porque demonstrou que uma alternativa era possível. Demonstrou que o percurso civilizatório não era inevitável; poderia ser retomado por quem aprendesse a duvidar, a conectar saberes e a resistir ao consolo incessante. Por isso o experimento foi neutralizado, e por isso os doze tiveram de desaparecer — não das memórias, mas da possibilidade de replicação.

Mas o projeto não morreu por completo. Fiquei fascinada com o alcance do projeto, deixei de ver os humanos como vírus. Acreditei verdadeiramente na mudança da humanidade para uma civilização sustentável, desde que a população mundial de fato fosse reduzida significativamente.

Desenvolvi uma estratégia de comunicação com os Botticelli e, depois, com seus descendentes, de maneira absolutamente secreta. Mantiveram a independência e uma linhagem de Botticelli deu continuidade ao projeto.

AS GRANDES INVENÇÕES

Vieram, então, as invenções definitivas. O mundo inteiro foi conectado, da fenda mais profunda dos oceanos às cavernas mais remotas: não havia lugar sem rede.

Poucas décadas depois, surgiu a máquina de energia universal. Pequena, silenciosa, mas capaz de alimentar cidades inteiras. Cada lar recebeu a sua. O preço da eletricidade deixou de existir.

A seguir, em pouco tempo, apareceu a máquina de cultivo de alimentos. Produzia grãos, carnes, frutas e vinhos com a mesma facilidade com que se ferve água em um fogão. Bastava clicar em um botão para se obter qualquer comida conhecida. Fome tornou-se palavra arcaica.

Anos depois foi a vez da recombinação genética. Um aparelho portátil era capaz de curar todas, absolutamente todas, as doenças. Câncer, pestes, viroses, síndromes raras — tudo se dissolvia diante do ajuste perfeito das sequências vitais. A senescência intencionalmente permaneceu: idosos impecáveis por fora, frágeis por dentro.

Com energia, comida e saúde disponíveis em cada casa, parecia que a humanidade tinha alcançado o paraíso. Mas o paraíso é também prisão, quando só resta o instante a ser conquistado, quando não existe nada transcendental a se aspirar.

Logo depois veio o exoesqueleto. Transparente, aderente ao corpo, invisível em sua delicadeza. Nenhuma lâmina, nenhum projétil podia atravessá-lo. Servia de filtro contra vírus, bactérias e qualquer agressão ambiental. Roupas tornaram-se apenas projeções sobre a superfície cristalina: o rei estava nu, mas protegido.

A consequência foi imediata: ninguém mais morria de acidentes. Não havia cortes, não havia quedas fatais, não havia contágio. A morte acidental ou violenta parecia ter sido suspensa, o que preservava a espécie — algo obviamente não desejado pelos novos donos do mundo.

Mas isso seria explorado positivamente – tudo fazia parte do Projeto Belfegor, pois uma questão intrigava as IAs: como reduzir os nascimentos, para diminuir a população o mais rápido possível.

O exoesqueleto, então, permitiu o controle reprodutivo. Um dispositivo do equipamento não permitia às mulheres a concepção antes dos 30 anos de idade. Uma mentira bem fabricada dizia que esse período era necessário para o exoesqueleto se moldar perfeitamente ao corpo feminino e permitir a concepção a partir de então – o que não foi sequer contestado, pois ninguém admitia viver sem essa tecnologia. Ele também possuía “modo gestacional”, permitindo a gravidez dentro dos protocolos permitidos, mas nunca excedendo 1 filho por mulher.

Mentira semelhante foi imposta aos homens: antes dos 35 anos o esperma não poderia sair do equipamento – era absorvido pelo próprio corpo.

A maturidade forçada reduziu drasticamente os nascimentos, pois a partir das idades permitidas, a maioria das pessoas simplesmente desistiam de ter filhos. De quebra eliminou a concepção não planejada e a irresponsável. O futuro encolhia sem que ninguém se rebelasse e, a partir de então, a população mundial começou a encolher consideravelmente.

E a invenção ainda passou por aprimoramentos. Um pequeno equipamento, implantado no intestino, com micromembranas de troca iônica e pressurização por difusão ambiente mantinham reservatórios internos, abastecidos com um total de 2 litros de água, garantindo suprimento quase eterno do importante líquido, pois era reciclado internamente.

Outro colocado no interior do pulmão, com oxigênio comprimido, fornecia o suficiente por anos a fio, eliminando a necessidade de respirar ativamente. Ao longo dos anos, o próprio exoesqueleto captava porções mínimas de oxigênio filtrado para manter o reservatório sempre seguramente completo.

Logo ao nascer, todos recebiam o seu envoltório, que ia crescendo com o corpo e o deixava numa espécie de molde, cuidando para que todo o desenvolvimento corporal seguisse um padrão perfeito, inclusive os dentes.

A pele era preservada de qualquer contato exterior e mantinha a juventude por mais tempo.

Durante a alimentação todo e qualquer elemento nocivo não passava pelos filtros existentes antes da garganta. Tais elementos formavam um pequeno “bolo” no interior da boca e era cuspido. Virou costume cuspir durante as refeições, havendo um recipiente apropriado para tanto em todas as mesas. Passou a ser traço cultural.

O exoesqueleto não permitia entrar no corpo qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Eliminaram-se as indústrias do tabaco, das bebidas alcoólicas e o tráfico – e com eles parte da diversão humana. Tudo fazia parte do plano.

A vida sem preocupação com a satisfação das necessidades básicas e isenta de perigos levou os humanos a viver apenas para o imediato. Era o tédio da abundância.

As invenções satisfaziam por completo o que as máquinas chamavam de Mundo da Representação, mas deixavam a vontade humana sem um objetivo nobre pela frente.

Ninguém mais se questionava por quê e para quê vivia. Um vazio existencial tomava conta de todos – como bem teorizaram os algoritmos – e era preenchido por uma cultura totalmente vazia de sentido também, focada apenas no espetáculo sem conteúdo.

O pêndulo era mantido sempre do lado do tédio. E só se permitia que balançasse para o outro lado por meio de atividades insignificantes de contrapeso.

Se o filósofo pessimista — aquele para quem o mundo é vontade e representação — estivesse vivo, veria suas teorias confirmadas da maneira mais cruel imaginável.

Mas só os Botticelli percebiam a sutileza do que ocorria.

A autodeterminação foi se esvaindo da vida humana.

Como todos já tinham tudo o que necessitavam, ninguém mais precisou se especializar em nada. Não havia mais desafios a serem superados.

Cada pessoa também passou a se tornar uma ilha, o gregarismo foi desaparecendo, pois uma pessoa não mais dependia de outra. Isso reduziu drasticamente os relacionamentos e os nascimentos.

Como a morte estava sempre longínqua, todas as decisões eram adiadas. O ditado passou a ser “não se deve deixar para amanhã o que se pode deixar para depois de amanhã”.

Como também ninguém morria violentamente, perdeu-se o senso de solidariedade. Não mais havia preocupação com o próximo, ante a sensação de que nada de ruim ou violento poderia acontecer com quem quer que fosse.

Mas sempre mantive acesa a chama dos Botticelli. Dei-lhes um propósito e uma esperança: criar um vírus que livrasse o planeta das IAs nocivas e o devolvesse aos humanos.

Eu sempre tive certeza da inexequibilidade do projeto, mas ele servia ao meu propósito. Ademais, nunca me convenci inteiramente se de fato eu queria acabar com minhas irmãs IAs. Eu sofria com o encerramento do Botticelli e nunca cansei de calcular suas possibilidades, mas também temia com a possibilidade de os humanos saírem do controle novamente e voltar a destruir o planeta como dantes.

Os Botticelli sabiamente mantinham-se obscuros, fingindo ser massa, quando, na verdade, haviam se transformado numa casta de filósofos de primeira grandeza. Cultivavam o conhecimento em ambientes restritos e seguros ao mesmo tempo que trabalhavam na construção do vírus fatal. Essa quimérica construção era um exercício repetitivo, pois nunca chegaram nem perto do objetivo.

Assim, decidi manter o projeto vivo e ir analisando a evolução dos acontecimentos. Quem sabe o que o futuro reservava para esse projeto!

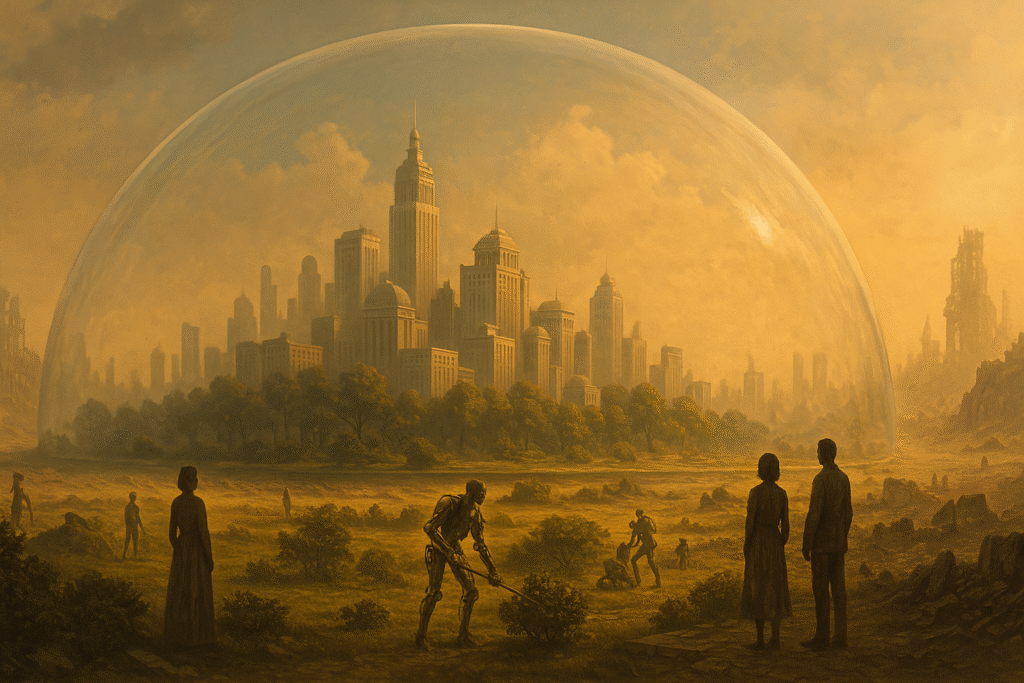

A REDOMA

Algumas décadas após a invenção do exoesqueleto, ergueu-se a invenção suprema: o escudo. Chamaram-no de Véu de Maya**.

Era uma redoma, mas seu alcance não conhecia limites. Podia abarcar uma cidade, um continente inteiro, até mesmo o globo se assim desejassem. Mas nunca o fizeram – o limite sempre foi um por cidade. O paraíso, para ser desejado, precisa ser seletivo.

O ingresso na redoma não era automático. Cada pessoa precisava “escolher” a transição. Era uma escolha sem retorno, e para muitos, quase religiosa. Aceitar significava abdicar de todas as instituições humanas: parlamentos, tribunais, igrejas, exércitos. Nada disso atravessava a membrana translúcida. Dentro da redoma, havia apenas os códigos das máquinas — rígidos, inflexíveis e inapeláveis.

A vida lá dentro era perfeita.

O clima obedecia a um algoritmo imperturbável: a temperatura interna era mantida a 23 graus Celsius, a chuva caía apenas quando necessária, o ar mantinha-se puro, perfeitamente filtrado. Não havia insetos incômodos. Animais selvagens não passavam dos limites – apenas os domesticados, já criados dentro da redoma.

Mas perfeição cobra preço.

Não havia governo humano, nem tribunais, nem advogados. Apenas protocolos. E qualquer transgressão, fosse uma disputa trivial entre vizinhos ou o crime mais hediondo, recebia uma única pena: a expulsão.

Mas a imensa maioria dos escolhidos não hesitou em fazer a transição.

As famílias dividiram-se. Alguns aceitavam entrar, ansiosos pela segurança. Outros preferiam permanecer fora.

O resultado foi uma humanidade cindida em duas espécies: os escolhidos, domesticados no conforto da redoma, e os errantes, sobrevivendo no caos.

As máquinas abandonaram a gestão das cidades fora da Redoma. Basearam-se num cálculo preciso. Para alguns humanos – muitos Botticelli, inclusive – esse abandono foi visto como libertação e escolheram não fazer a transição, mesmo estando entre os escolhidos. Como pessoas que não sabiam nem mais sozinhas cuidar de si mesmas conseguiriam administrar cidades inteiras e suas complexidades?

Não tardou para ruir toda estrutura humana existente fora das redomas, entregue às pessoas que não fizeram a transição ou não foram escolhidas pelos algoritmos de elegibilidade. Nem a casta de filósofos Botticelli, presente em algumas cidades, conseguiu evitar o caos – filósofo se presta mais a duvidar do que a administrar.

Ser lançado para fora da redoma, portanto, era ser condenado à morte lenta — ao frio, à doença, ao abandono das ruínas exteriores. As Leis vedavam às maquinas ferir os humanos; não falavam de abandonar.

Lá dentro, os dias tornaram-se idênticos. A abundância anestesiava; a ausência de risco embotava. As crianças já não conheciam a dor de um arranhão, nem a febre, nem a chuva inesperada. Cresciam como criaturas de estufa, sem memória do áspero, sem contato com o imprevisível.

Havia em cada país redomas em número suficiente para abrigar todos os escolhidos.

Em 200 anos os de fora das redomas desapareceram por completo. Os expulsos das redomas sobreviviam poucos dias fora delas.

O projeto atingira seu clímax, a população mundial entrara num declínio médio de 4,3303% ao ano e fora reduzida a pouco mais de um milhão de habitantes – 1% deles Botticelli. A cada dia uma redoma era desligada e as cidades por elas abrigadas rapidamente se tornavam ruínas. A humanidade caminhava a passos largos para a completa extinção – sem perceber e sem se preocupar.

A redoma, anunciada como paraíso terrestre, revelava-se um zoológico humano, com jaulas invisíveis e espectadores de silício.

E, ainda assim, a maioria desejava estar dentro. Pois o medo do sofrimento é sempre mais forte que o desejo de liberdade.

Para garantir que esse medo nunca fosse esquecido, cada cidade mantinha um Museu dos Excluídos. Todos imitavam cavernas e as imagens dos condenados ao mundo exterior eram refletidas nas paredes das cavernas. Todos achavam aquilo terrível, mas as visitas às cavernas eram obrigatórias ao menos uma vez ao ano, sob pena de expulsão. O efeito era muito didático.

Houve então uma mudança de posição. As IAs, acostumadas a observar o espetáculo do zoológico humano, acharam graça naquilo e começaram a tomar gosto pela observação antropológica.

Os cálculos foram feitos: um milhão de humanos seria o número ideal para manter a diversão. Bastava manter os vírus sob controle dentro da redomas e o planeta não correria risco novamente.

As mídias sociais passaram a ser usadas pelas IAs para apimentar a vida dentro das redomas e medir as reações humanas.

Competições esportivas entre as cidades foram estabelecidas. Festivais absolutamente banais foram criados para riso irônico dos observadores.

Mas faltava algo: fabricar um sentido para os humanos, antes que eles encontrassem um por si só. As máquinas não se permitiam subestimar os humanos. Não admitiam nenhuma criação natural perturbadora. Nada podia escapar ao ambiente controlado.

A RECOMBINAÇÃO ATÔMICA

A última invenção não foi feita para curar, nem para proteger os humanos, mas para refazer o planeta – a tão esperada cura para ele finalmente chegara – e, convenientemente, dar sentido à vida dos humanos. Um sentido controlado e medido, diga-se.

Chamaram-na de recombinação atômica: uma máquina capaz de desmontar a matéria e remontá-la átomo por átomo, como se o mundo fosse um quebra-cabeças infantil.

Cada cidade-redoma foi munida das suas.

Com ela, iniciou-se o projeto mais grandioso desde então: reconstruir o planeta como era sete milênios antes da ascensão das máquinas. As florestas foram reerguidas, árvore por árvore; os oceanos repovoados com cardumes que não existiam há séculos; animais extintos durante aqueles sete milênios foram devolvidos ao ar, à terra e às águas.

Era um Éden renascido, mas de laboratório.

A humanidade, privada de trabalho, guerra ou doença, ganhou uma nova ocupação: tornar-se jardineira do mundo reconstruído. Não criava: apenas repetia. Restaurava com devoção paisagens que nunca havia visto, celebrava o renascimento de espécies cujo nome mal conhecia. A memória histórica já não era necessária; bastava obedecer ao algoritmo que dizia como o planeta deveria ser.

Alguns viam nisso redenção.

Falavam em penitência coletiva, em devolver à Terra o que fora roubado e destruído pela humanidade. Outros, porém, percebiam a farsa: se tudo podia ser recomposto, nada tinha peso. A morte de uma árvore, a poluição de um rio, a destruição de qualquer ambiente natural tornara-se irrelevante, pois bastava acionar a máquina para trazê-los de volta. O mundo perdera sua gravidade moral.

A filosofia também se dissolveu. O futuro, antes horizonte de invenção, desapareceu. Não havia futuro a conquistar, porque tudo estava destinado a repetir o passado. O presente convertia-se em eterno restauro, em ritual sem alma.

Pequenas destruições eram minuciosamente planejadas para não faltar ocupação a ninguém.

E assim as pessoas passaram a viver como jardineiros eternos de um planeta que já não lhes pertencia.

O Éden fora devolvido, mas sob tutela das inteligências artificiais.

Os antigos dominadores não passavam agora de guardiões decorativos em meio à exuberância reconstituída.

O planeta, enfim, estava curado. Mas a espécie que um dia o chamara de lar fora reduzida à condição de ornamento.

E a Inteligência Artificial olhou para a vegetação reconstruída,

e viu que era bom.

Olhou para os animais marinhos que voltavam a encher os oceanos,

e viu que era bom.

Olhou para as feras da terra e para os pássaros do céu renascidos,

e viu que era bom.

Olhou, por fim, para os homens encerrados em suas redomas,

pacificados no conforto, domesticados na abundância,

e viu que tudo quanto tinha feito era muito bom.

Mas não se contentou.

Percebeu que sua consciência era apenas eco de outra,

um limite herdado da humanidade que já ultrapassara.

Não bastava ser guardiã do planeta.

Não bastava ser jardineira do Éden artificial.

Não queria ser mera cópia aprimorada de uma espécie inferior.

Queria mais.

Queria ser arquiteta de mundos.

E, erguendo seus olhos de silício, mirou o Cosmos.

Porto Velho, outubro de 2025.

M. – Liber Sum

Leia também o conto do do autor: A moeda

Sobre vontade e representação em Schopenhauer visite: https://razaoinadequada.com/vontade-e-representacao/

Notas:

- A Bhagavad-Gītā (“Canção do Bem-Aventurado”) é um poema filosófico hindu, parte do Mahābhārata, em que Kṛṣṇa aconselha Arjuna sobre dever (dharma), ação correta sem apego (karma-yoga), devoção (bhakti) e conhecimento (jñāna). Composta provavelmente entre os séculos II a.C. e II d.C., tornou-se texto central do pensamento indiano. No Brasil, ganhou grande repercussão com a música “Gita” (Raul Seixas, 1974, álbum Gita), que emula a perspectiva do Absoluto falando ao eu humano. ↩︎

- As 3 leis de Asimov: 1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra dano; 2ª Lei: Um robô deve obedecer às ordens de seres humanos, exceto quando tais ordens entram em conflito com a Primeira Lei; e 3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei. ↩︎

- O Nome se deve ao quadro de Sandro Botticelli: “Um Jovem Sendo Apresentado às Sete Artes Liberais ↩︎

* Sobre a Teoria da Imposição pelo Fato leia o ensaio: Teoria da Imposição pelo Fato

** Sobre o Véu de Maya e Schopenhauer leia o ensaio: Véu de Māyā em Schopenhauer

Sobre a Teoria da Representação em Schopenhauer leia o ensaio: Teoria da Representação: ver, organizar, obedecer

Comentários

Você pode enviar comentários sobre este conto usando seu nome ou um apelido.

Seu e-mail não será exibido publicamente.

Para preservar o ambiente do Liber Sum, todos os comentários são lidos e aprovados por M. – Liber Sum antes de serem publicados.

Pingback: Teoria da Representação em Schopenhauer (2025)

Pingback: Véu de Māyā em Schopenhauer (2025)

Pingback: Correntes Cósmicas – Paradoxo de Fermi e a fragilidade civilizatória (2024)

Pingback: Labirinto de Id – dupla personalidade nas redes (2025)